「千社札」その名前を聞くと、江戸の風情や遊び心が浮かび上がりませんか?

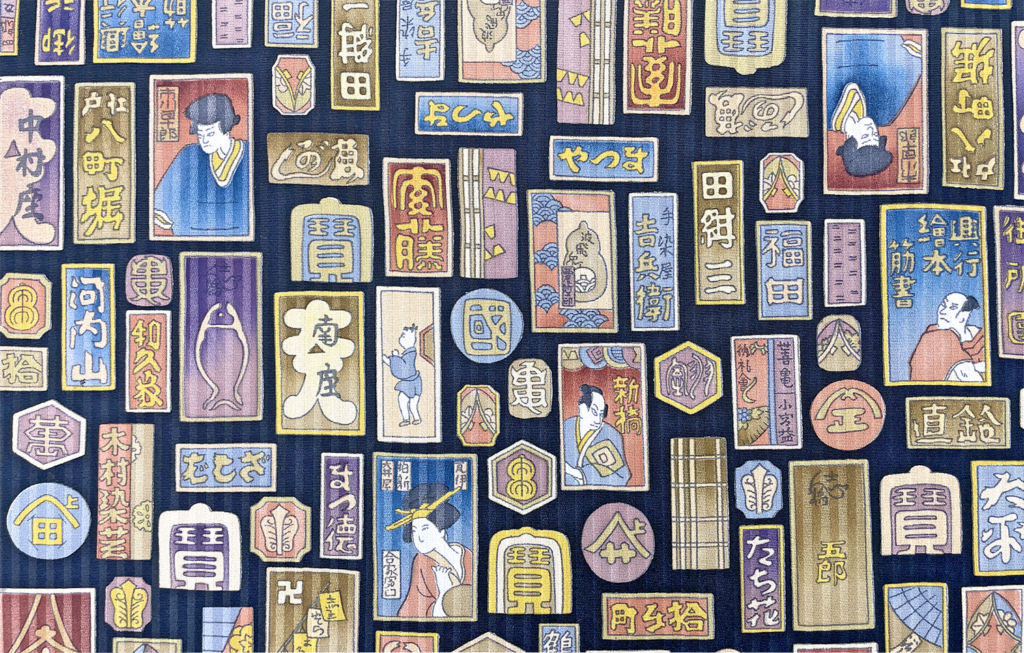

手染め屋吉兵衛の柄の中でも「千社札」は特に人気の高いデザインの一つです。

今回は、この「千社札」柄の歴史や魅力、そしてその背景にある江戸文化を紐解いていきます。ぜひ最後まで読んでくださいね!

千社札の起源と吉兵衛のこだわり

千社札の発祥についての情報には諸説ありますが、その起源は平安時代の永延2年(988年)に、花山天皇が和歌を書いた札を粉河寺に納札したという記録があるとされています。この行為が千社札の原型とも考えられています。ただし、千社札が広く栄えたのは江戸時代中期以降で、参拝の記念として札を奉納する文化が発展しました。

千社札はもともと信仰の象徴として神社仏閣に貼られる「貼り札」が中心でしたが、次第に名刺のような役割を持つ「交換札」へと発展しました。特に江戸時代には町人文化の影響で、華やかなデザインやユーモアを加えた「色札」が流行し、信仰から趣味へと変化しました。

制作方法も当初は手書きや単色刷りが主流でしたが、木版技術や浮世絵の影響を受け、ぼかしや多彩な色彩を取り入れることで、より芸術性の高いものになりました。これにより、作り手の技術によって個々の札の趣が異なるようになり、交換会やコレクションの対象としても楽しまれるようになったと言われています。

なお、現代では千社札をシール形式で作成する機械もあり、伝統的な使用以外にも多様な使われ方をしていますが、一部の神社仏閣ではマナー違反が問題視され、貼る行為そのものが禁止されている場合もあります。

吉兵衛の千社札柄は、この伝統に現代的な解釈を加えています。

一つひとつの札にぼかしを取り入れ、摺り込みの染料加減によって唯一無二の趣を生み出す技法は、職人の手作業によるもの。

この繊細な技術が、吉兵衛を代表する柄として、多くの着物愛好家から支持されています。

千社札柄の遊び心を帯揚げにも

江戸時代、千社札は「洒落心」の象徴でもありました。

職人が独自のユーモアを詰め込んだデザインは、ただの札以上に粋なコミュニケーションツールだったのです。

吉坊の帯揚げにも、こうした江戸の美意識が生かされています。

千社札柄の帯揚げは、単なる装飾ではなく、コーディネート全体を引き締めるアクセント。

例えば、お気に入りの着物に「千社札柄」の帯揚げを合わせるだけで、ぐっと江戸の粋を感じる着こなしが完成します。

千社札を取り入れて、あなたの装いを特別に

吉兵衛の千社札柄は、着物だけでなく日常使いの小物にも展開されています。

これまで「ちょっと粋な柄を取り入れたい」と思っていた方にぴったりのアイテムです。

さらに、吉坊の帯揚げシリーズは他の柄も充実しており、お好みに合わせたコーディネートが楽しめます。

まとめ

千社札柄は、江戸の文化や遊び心を現代に伝える、特別なデザイン。

吉兵衛の職人たちの手によって、より洗練された形で皆さまにお届けしています。

次の着物コーディネートには、ぜひ「千社札柄」の帯揚げを取り入れてみませんか?

吉坊のオンラインストアや店舗で、あなたの一枚を見つけてください。